目次

【世帯年収600万円】住宅ローンの基本知識

年収は、住宅ローンの借入上限や無理なく返済可能な借入額などを決める、重要な条件のひとつとなります。世帯年収600万円では、どの位の住宅ローンを組めるのか、借入上限額や借入額の目安、無理のない借入額、返済比率について以下で解説していきます。

世帯年収600万円の借入可能額と返済負担率の関係

住宅ローンを組む際には、年収に基づいた借入可能額や返済負担率が重要な指標となります。世帯年収600万円の場合、金融機関で一般的に推奨される返済負担率は25%から35%程度です。この返済負担率とは、年間返済額が年収に占める割合を示しており、無理のない返済を考える上で参考にすべき数値です。例えば、世帯年収600万円で返済負担率を25%に設定した場合、年間返済額の上限は約150万円、月々の返済額で換算すると約12.5万円となります。この条件で借入期間を35年間、金利を1.4%固定と仮定すると、借入可能額の目安は約4,200万円です。ただし、返済負担率を35%まで許容すると、年間返済額の上限は約210万円、月々17.5万円となり、借入可能額は最大5,800万円を超える場合もあります。しかし、借入可能額が分かってもそれを上限まで利用するのはリスクが高いと言えます。将来的な収入の不安定化や家族構成の変化を考慮し、余裕をもった返済計画を立てることが重要です。

適正な住宅ローン年収倍率とは?

住宅ローンを組む際の適正な借入額を判断するために役立つ指標として、年収倍率があります。これは、年収に対する借入額の倍率を表し、一般的には年収の5倍から8倍程度が無理なく返済可能な目安とされています。世帯年収600万円の場合、適正な借入額の目安は3,000万円から4,800万円程度に設定するのが良いでしょう。この年収倍率を踏まえた借入額を決める際、頭金の有無やその他の生活費とのバランスも考慮する必要があります。例えば、年収7倍の借入額では少し負担が大きいと感じる場合、頭金を多めに用意することで借入額を調整し、月々の返済額を抑えることが可能です。適正な年収倍率を超えてしまうと、日々の生活費や教育資金、老後の準備に支障をきたす可能性があります。これらを考慮し、自分自身や家族が安心して返済を続けられる範囲内で計画を立てることが不可欠です。

住宅ローン審査で重視されるポイント

住宅ローンを利用する際には、まず金融機関の審査に通過する必要があります。この審査では、返済能力や信用力が総合的に評価されますが、具体的にどのようなポイントが重視されるのでしょうか。主な審査基準として挙げられるのが、年収や返済負担率、そして勤続年数といった安定した収入基盤に関する項目です。世帯年収600万円の方であれば、返済負担率が適切であるかや、収入の安定性が重要な評価ポイントとなるでしょう。また、職業や働き方(正社員、契約社員、個人事業主など)によっても審査基準が異なります。さらに、既存の借入の有無や月々の支払い状況も審査の際にチェックされます。例えば、クレジットカードのリボ払いが残っている場合や、他のローンを組んでいる場合には返済能力が低いとみなされる可能性があります。そのため、新たな住宅ローンを申し込む前にこれらの借入を整理しておくことが重要です。住宅ローン審査は各金融機関で基準が異なるため、複数の金融機関の条件を比較するのも一つの方法です。適切な金融機関を選ぶことで、世帯年収600万円という条件を有利に審査に活用できる可能性があります。

【世帯年収600万円】住宅ローン頭金の適切な割合と準備のポイント

一般的に、頭金の目安は住宅購入代金の10〜20%程度です。頭金なしで住宅ローンが組める場合もありますが、借入額が大きくなってしまうため、できる限り多く用意するのが望ましいでしょう。 「2023年度 フラット35利用者調査」によると、注文住宅融資利用者の手持金(頭金)は、全国平均で18.1%となっています。

頭金はどれくらい必要?世帯年収600万円の場合の目安

住宅ローンを活用して、マイホームを購入する際、頭金の準備は非常に重要です。一般的に、物件価格の10〜20%程度を頭金として準備することが推奨されています。これは、借入額を抑え金利負担を軽減するだけでなく、金融機関からの信用を高める意味でも有効な方法です。世帯年収600万円を基準とした場合、購入を検討する物件価格を例えば3,000万円とすると、頭金の目安は300〜600万円程度となります。ただし、すべての購入者がこの割合を必ず守る必要はありません。最近では頭金ゼロでも借りられるローン商品も増えていますが、頭金を多めに用意することで、毎月の返済額に余裕を持たせることができます。

【世帯年収600万円】頭金を貯めるための効率的な計画

世帯年収600万円の方が効率的に頭金を貯めるためには、無理のない貯蓄計画を立てることが重要です。例えば、毎月の手取り収入40万円の中から、20%にあたる8万円を頭金用として積み立てる方法があります。この場合、年間で約96万円を貯めることができ、3年で約300万円、5年で約500万円の頭金が準備できます。また、加えてボーナスの一部を貯蓄に回すのも効果的です。ボーナスが年額で150万円程度ある場合、半額を頭金用に積み立てることで、さらに効率よく資金を準備できます。このように、毎月の積立とボーナス活用を組み合わせた計画を立てると、確実に目標額を達成しやすくなります。

【世帯年収600万円】頭金が少ない場合の代替プランと注意点

頭金を十分に貯められない場合でも、さまざまな代替プランがあります。例えば、フルローンや頭金を少額に設定できるローン商品を活用する方法です。しかし、注意が必要なのは返済総額が高くなりやすい点です。頭金が少ない分、借入額が増加し、毎月の返済額や支払う金利が膨らむ可能性があります。また、住宅ローン減税を利用することで実質的な負担を軽減することも検討すべきです。減税効果を最大限活用するためには、借入額や収入に応じた最適なローン商品を選ぶことが求められます。あるいは、親からの贈与を受ける場合には住宅取得資金に関わる非課税制度を活用するのも一つの選択肢です。ただし、これらの選択肢を活用する際は、後々の生活を圧迫しないよう無理のない返済計画を立てることが大切です。金融機関やファイナンシャルプランナーに相談し、最適な代替プランを選択するようにしましょう。

※詳しくは「国土交通省 住宅ローン減税制度について」をご覧ください

【世帯年収600万円の住宅ローン】返済計画を立てる際の重要ポイント

世帯年収600万円で住宅ローンを組む際の返済計画では、無理のない借入額を把握し、将来のライフプランの変化を考慮することが重要です。借入額は、年収の20~25%を返済額の目安とし、3,000万〜4,800万円程度に抑えることを検討しましょう。また、頭金を増やす、金利上昇リスクを考慮する、住宅ローンの種類を比較検討するなどの対策も有効です。

【世帯年収600万円】月々の返済額の目安と無理のない設定方法

世帯年収600万円で住宅ローンを組む際には、月々の返済額が家計に与える影響を慎重に考慮することが重要です。住宅金融支援機構では、年収400万円以上の場合、年間返済負担率を35%以下とすることを推奨しています。これに基づくと、世帯年収600万円では年間返済額の上限が約210万円、月々の返済額は約17.5万円となります。しかし、負担率35%では生活に余裕を持たせることが難しい場合もあります。無理のない返済を目指すなら、返済負担率を20〜25%に抑えることをおすすめします。この場合、月々の返済額は約10万円〜12.5万円が目安となります。家計の余裕や将来の支出を見据えて、この範囲内で設定するのが理想的です。例えば、手取り収入が月額約40万円の場合、その他の生活費や貯蓄に十分な予算を確保しながら毎月の返済を賄うことが求められます。返済額が高すぎると、突発的な出費やライフイベントに対応できなくなる可能性があるため、慎重な検討が必要です。

ライフプランを考慮した返済期間の選択

住宅ローンの返済期間を選択する際には、自身のライフプランを十分に考慮する必要があります。世帯年収600万円の場合、返済期間を35年に設定すれば月々の返済負担が軽減される一方で、返済総額が増えるデメリットがあります。反対に短期間にすることで金利の負担は軽減されますが、月々の返済額が増加する点には注意が必要です。例えば、30代で住宅ローンを組む場合、勤務年数の残りや子育て・教育費の負担なども考慮し、60〜65歳までに返済を完了できる計画が望ましいです。定年退職後に返済額が残ると生活の負担となり得るため、現役時代に無理なく完済できるよう計画を練ることが大切です。さらに、共働き世帯であれば収入合算を活用し、返済期間を柔軟に調整することも可能です。また、繰り上げ返済を視野に入れれば、金利負担を軽減しながら計画的に返済を進められるメリットがあります。

固定金利と変動金利のメリット・デメリット

住宅ローンを選ぶ際、固定金利と変動金利のいずれを選ぶかも重要なポイントです。それぞれメリットとデメリットがあるため、自身の収入状況や将来の予測をもとに適切な選択を行うことが求められます。固定金利は返済期間中の金利が一定で、毎月の返済額が変わらない安心感があります。住宅ローンを組む際に長期間安定した収入が見込める世帯年収600万円の世帯にとって、固定金利は将来の家計管理がしやすい選択肢です。

ただし、変動金利よりも金利が高めに設定される場合があります。一方、変動金利は基本的に固定金利よりも低い水準でスタートするため、短期間で繰り上げ返済を検討している場合に適しています。しかし、金利変動のリスクがあり、市場の金利上昇によって毎月の返済額が増加する可能性があります。そのため、収入に変動がある職種や、将来の金利動向に不安がある場合は注意が必要です。どちらを選ぶべきか迷った際には、固定金利と変動金利を組み合わせる「ミックスプラン」も検討してみると良いでしょう。それぞれの金利タイプのメリットを活かしながらリスクを分散させることが可能です。

【世帯年収600万円の住宅ローン】節税や補助金の活用方法

世帯年収600万円の場合、住宅ローン控除を最大限に活用することで、節税効果を大きくすることができます。また、自治体によっては住宅購入に関する補助金や助成金を受けられる場合もあります。これらの制度を組み合わせることで、より経済的な負担を軽減することが可能です。

住宅ローン減税の仕組みと申請方法

住宅ローン減税は、住宅ローンを借りた際に所得税や住民税の一部を軽減できる制度です。世帯年収600万円の方が住宅ローンを組む場合、この制度を活用することで毎月の家計負担を軽減できます。具体的には、住宅ローンの年末残高の一定割合(最大控除額は物件の種別や借入時期により異なります)が控除されます。通常、この控除は所得税から差し引かれ、不足分が住民税から引かれる形で適用されます。申請手順としては、住宅購入後に確定申告を行い、必要書類を提出することが求められます。申請に必要な書類には、住宅ローンの残高証明書、登記事項証明書、売買契約書などが含まれます。翌年以降は、会社員の場合であれば年末調整で控除を受けられるため、初回のみ確定申告が必要です。

※詳しくは「国土交通省 住宅ローン減税制度について」をご覧ください

【世帯年収600万円向け】おすすめ補助金や助成金

住宅購入時には、住宅ローン減税の他にも補助金や助成金を活用することで経済的な負担を軽減できます。世帯年収600万円の家庭におすすめの補助金制度としては、「子育てグリーン住宅支援事業」や自治体ごとに設けられた定住促進助成金などがあります。

「子育てグリーン住宅支援事業」は、子育て世帯を含む全世帯を対象とした省エネ住宅向けの補助金制度です。

新築・注文住宅は最大160万円、リフォームは最大60万円の補助が受けられるものです。また、地方自治体が提供する補助金は、新築購入やリフォーム時に適用されるものが多く、地域によって内容が異なるため、事前に住む予定の自治体に確認することをおすすめします。これらの補助制度を活用することで、住宅購入費用やリフォーム費用を削減し、余裕のある返済計画を立てることが可能です。

プロに相談するメリットと相談先の選び方

住宅ローンや補助金の活用に関しては、専門家に相談することでより適切な選択が可能になります。特に、世帯年収600万円の方は返済負担率や将来の収支計画を考慮した最適なプランを組むことが重要です。相談先としては、住宅ローンを取り扱う金融機関や、ファイナンシャルプランナー、住宅会社などが挙げられます。ファイナンシャルプランナーは、中立的な立場から収支バランスやライフプランに基づいたアドバイスをしてくれるため非常に頼りになります。また、住宅ローン減税や補助金の申請に関する知識もしっかりとカバーされているため、不安や疑問を解消しながら最適なプランを見つける手助けをしてくれるでしょう。相談前には、事前に自分の年収や住宅ローンの希望条件を整理しておくことで、スムーズに相談を進めることができます。

【世帯年収600万円の住宅ローン】住宅ローン選びで失敗しないための注意点

世帯年収600万円で住宅ローンを組む際、無理のない返済計画を立てるためには、借入額の目安を年収の5~7倍程度に抑えることが重要です。また、返済負担率を年収の25%以下に設定し、将来のライフプランの変化や金利変動リスクも考慮に入れる必要があります。

金融機関ごとの特徴と選び方のポイント

住宅ローンを選ぶ際には、金融機関ごとの特徴をしっかり理解することが重要です。金融機関によって金利の設定や融資条件、さらには手数料の体系に違いがあります。たとえば、メガバンクでは安定したサービス提供と全国規模の対応が期待できる一方で、地方銀行は地域密着型の独自サービスや柔軟な融資条件を提供していることがあります。また、ネット銀行は低金利で知名度が高く、手数料も割安なケースが多いです。世帯年収600万円の方が住宅ローンを選ぶ際には、金利タイプ(固定金利・変動金利)や返済期間の設定がライフプランに適しているかを慎重に検討しましょう。特に、固定金利は返済額が一定で安定しているため、将来の収入変動に備えるには安心ですが、変動金利を利用することで金利が低い時期にはメリットを享受できる可能性もあります。複数の金融機関でシミュレーションを行い、返済計画に無理がない選択肢を見つけることをおすすめします。

返済計画の見直しが必要なタイミング

住宅ローンの返済計画は、借入時に立てたものが将来ずっと完璧とは限りません。世帯年収600万円の方であっても、収入の変動やライフイベント(結婚や子どもの教育費など)の発生に伴って必要となる支出が増加する可能性があります。このような場合には返済計画の見直しが大切です。見直しが必要なタイミングとしては、以下が挙げられます。

○ 収入が減少したとき(転職や育児休暇など)

○ 大きなライフイベントが発生したとき

○ ローン金利が急激に変動したとき(特に変動金利を利用している場合)

返済計画の見直しにより、繰り上げ返済の検討や金利タイプの変更、あるいは借り換えを行うことで、家計全体の負担を軽減できる可能性があります。定期的に家計簿をつけ、返済と支出のバランスを把握することも重要です。

よくある失敗例から学ぶ注意点

住宅ローン選びでは、よくある失敗例を把握することでリスクを未然に防ぐことが可能です。まず、借入可能額の上限でローンを組んでしまうことは非常にリスクが高い失敗のひとつです。世帯年収600万円の場合、無理なく返済できる目安は年収の5~7倍(3,000万円~4,200万円程度)ですが、これを超えて高額な物件を購入してしまうと、返済負担が大きく家計を圧迫します。また、金利の選択を誤るケースもあります。変動金利は金利が低いため初期負担が軽く見えますが、将来的に金利が上昇すると返済額が大幅に増えるリスクがあります。一方、固定金利は安心感があるものの、変動金利よりも利息総額が高くなる場合もあるため、ライフプランや金融情勢を考慮した選択が求められます。さらに、頭金なしで全額を借入することも失敗の典型例です。頭金を用意せずにローンを利用すると、返済期間が長引き、利息の総額がかさみます。そのような場合には、頭金を貯めてから購入するという選択肢も検討してください。正確な情報に基づいて判断し、プロに相談するのも効果的な方法です。

まとめ | 家族ごとの生活に合わせた返済計画を立てよう

世帯年収600万円の場合の住宅ローン借入額は3,000万〜4,800万円が目安となり、年収の5〜8倍程度までは借入可能とされています。しかし、借入額が大きいほど毎月の返済負担も増加するため、ライフイベントに伴う収入の変化など、将来も想定して無理なく返済できる範囲で借り入れることが大切です。

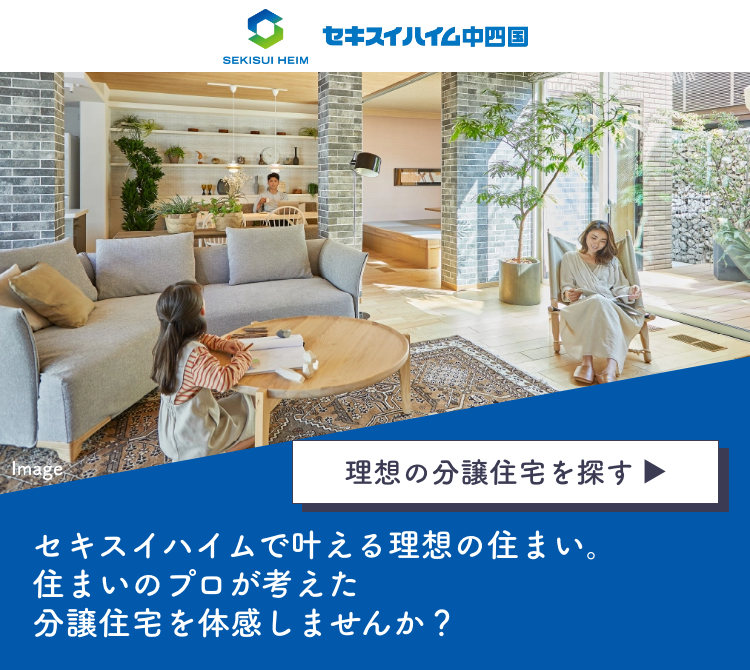

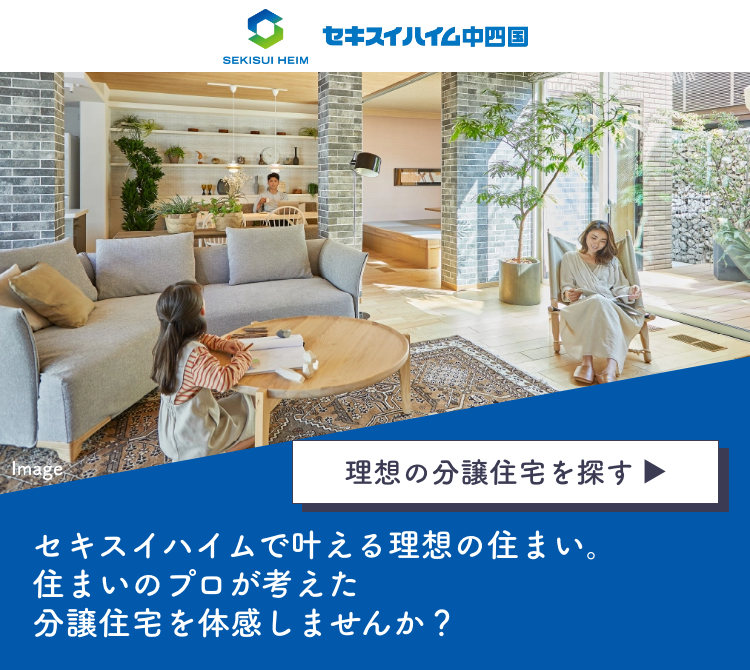

家は、家族がこれからの人生を過ごす大切な場所です。妥協することなくご家族やご親族と話し合い、納得できるものを探し求めていく過程は大変かと思いますが、それが“家族の絆”をいっそう深めてくれるでしょう。ぜひ、自分たちご家族に合ったマイホーム計画を立ててみてください。注文住宅を検討されるのであれば、セキスイハイム中四国にお気軽にご相談ください。

▼住宅ローンに関連する記事

住宅ローンで50年は大丈夫?メリットや利用する際のポイントを解説!

世帯年収1000万円の住宅ローンはいくらが目安?借入額の目安や注意点を解説

【世帯年収800万円の住宅ローン】頭金の目安と適正な借り入れ額は?